3년 전, 결핵은 전 세계에서 가장 치명적인 감염병으로 지목되면서 HIV/AIDS와 막상막하를 다투게 되었다.

파푸아뉴기니에서도 결핵 확산이 심각해 몇몇 주에는 결핵 비상사태가 선포됐다. 2016년 한 해 동안 보고된 신규 감염 사례도 3만 건으로 추산된 가운데, 파푸아뉴기니에서 결핵 치료를 확대하고 개선하는 것은 힘든 싸움이다.

열악한 기반시설과 척박한 지형은 치료에 큰 장애물이 되고 있다. 이러한 지형적 장애와 문화적 장벽은 환자들이 결핵 치료를 끝까지 유지하도록 돕는 일을 더욱 어렵게 만든다.

국경없는의사회는 파푸아뉴기니 보건부와 협력하며 걸프 주(州)와 수도권 지역에서 결핵 진단과 치료를 제공한다. 2017년 한 해 동안 2100명의 환자가 국경없는의사회의 지원 속에 결핵 치료를 시작했다.

환자들의 이야기

“아내가 치료를 그만둔 건 집이 너무 멀어서였어요”

모이카가 처음 결핵 진단을 받은 것은 2012년이었으나 당시 병원이 너무 멀어 치료를 끝낼 수 없었다.

모이카(Moika)와 남편 카이아(Kaia)가 사는 곳은 파푸아뉴기니 산악 지대의 외진 마을 카코로(Kakoro)이다.

2012년에 결핵 진단을 받은 모이카는 2개월 동안 포트모르즈비 종합병원에서 치료를 받았다. 그러나 집에 돌아온 이후로는 더 이상 치료를 받을 수 없었다. 남편 카이아는 그때를 회상하며 이렇게 말했다.

“아내가 치료를 그만둔 건 집이 너무 멀어서였어요. 치료를 받으려면 포트모르즈비까지 가야 하는데 비용이 너무 많이 들었거든요. 약을 더 받으려고 다시 포트모르즈비까지 가기란 힘든 일이었어요.”

그런데 2015년 들어 증상이 다시 나타났다. 체중은 38kg까지 줄었고 기침이 심했으며 기침할 때 피가 나오기 시작했다. 카이아는 이렇게 말했다.

“아내는 거의 죽을 뻔했어요. 남편으로서 얼마나 걱정을 했는지 몰라요.”

그래서 부부는 말랄라우아로 향했다. 말랄라우아는 국경없는의사회가 결핵 검사와 치료를 제공하는 의료 시설이 있는 곳이다. 카이아는 이렇게 말했다.

“배 타고, 걷고, 차 타고 말랄라우아까지 가는 데 장장 10시간이 걸렸어요. 하루가 꼬박 걸린 거죠. 비용이 만만치 않았어요. 여기 돈으로 한 사람당 편도로 100키나(한화 약 3만 원)가 들었거든요.”

다제내성 결핵 판정을 받은 모이카는 2년간 이어질 힘겨운 치료에 들어갔다. 초반 몇 달간 매일 주사를 맞아야 하는 고된 치료가 시작된 것이다. 다행히 모이카가 치료를 받는 동안 부부는 말랄라우아에 있는 친척 집에 머물 수 있었다.

치료를 받자 기침은 점차 잦아 들었고 체중도 오르기 시작했다. 현재 모이카는 이 병으로부터 완전히 나은 상태다. 모이카는 이렇게 말했다.

“2년 동안 치료를 받으면서 계속 약을 먹었어요.”

“다른 결핵 환자 분들도 있을 텐데요. 제가 했던 것처럼 처방받은 약을 성실하게 다 먹어야 해요.”

치료받는 아내를 돌보던 카이아는 마을에 돌아가 사람들에게 결핵에 관해 이야기하기 시작했다. 카이아는 이렇게 덧붙였다.

“우리 마을에서는 사람이 죽으면 마법 때문이라고들 얘기해요. 그냥 그렇게 믿는 거죠. 저는 사람들에게 결핵은 마법이 아니라 질병이라고 말했어요. 일종의 교육이에요. 이런 증상이 나타나면 가만히 있지 말고 가서 검사를 받으라고 알려 주고 있어요.”

“‘결핵에 걸리면 죽는다’ 이거 하나는 알았어요.”

한참 아플 때 기아킬라는 임신 5개월이었고, 결국 아이는 잃고 말았다

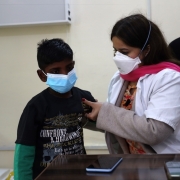

개인병원 이곳저곳에서 말라리아와 폐렴 진단을 받은 기아킬라(Giakila)는 국경없는의사회가 결핵 검사와 치료를 제공하는 게레후 병원에 가게 되었다. 기아킬라는 그때를 떠올리며 이렇게 말했다.

“아이를 잃고 나서 너무 힘들었어요. 진짜 저한테 무슨 문제가 있는 건지 알고 싶었죠. 그래서 게레후 병원에 가 봤더니 제가 결핵에 걸렸다고 하더라고요.”

기아킬라는 다제내성 결핵 판정을 받았다. 2년간 치료를 받아야 하고 초기에는 날마다 주사를 맞아야 나을 수 있는 그런 병이었다. 기아킬라는 이렇게 말했다.

“처음에는 무서웠어요. 먹어야 할 약이 어찌나 많던지… 하지만 약을 먹으면서부터 제가 잃어 버렸던 것들을 조금씩 되찾기 시작했어요. 그렇게 되니까 약을 먹는다는 게 기쁘더라고요.”

잃은 것은 아이뿐만이 아니었다. 기아킬라는 치료를 받느라 은행원으로 일하던 것도 내려놓아야 했다. 게다가 약을 먹으니 심한 관절통 같은 부작용도 따라왔다. 기아킬라의 삶 구석구석에 결핵의 여파가 나타났지만, 그래도 가족들의 격려 덕분에 치료를 유지할 수 있었다.

“사실 치료를 계속하는 것 말고는 방법이 없었어요. 부모님, 형제자매, 남편 덕분에 계속할 수 있었어요.”

결핵 진단을 받기 전까지 기아킬라는 이모를 간호해 왔는데 결국 그 분은 2017년 초에 결핵으로 목숨을 잃었다. 그래서 기아킬라는 자신도 비슷한 운명에 처하지 않을까 걱정했다.

“‘결핵에 걸리면 죽는다’ 이거 하나는 알았어요. 그래서 제가 결핵이라는 걸 알았을 때, ‘싫어. 난 안 죽을 거야. 죽기 싫어.’ 하는 마음이 딱 생겼죠.”

“하지만 병원에 왔더니 (의사 선생님이) 무서워할 거 없다는 이야기도 해 주셨고, 제가 다 회복할 수 있도록 도와주시겠다는 말도 들었어요. 그러니까 기분이 좋아지더라고요.”

게레후에서 치료 받은 지 이제 4개월, 기아킬라는 어서 빨리 은행에 나가 전에 하던 일을 다시 할 수 있기를 꿈꾼다.

“사람들은 저를 사람 취급도 안 했어요. 그게 너무 괴로웠어요”

결핵 진단 후, 실비아는 가족들에게까지 싸늘한 눈초리를 받았다

실비아(Sylvia)는 결핵 진단을 받고 나서 친자매들의 태도가 달라지기 시작했다는 것을 눈치챘다.

“뭐랄까요… 제 자매들, 친자매들이 저를 사람 취급도 안 했어요. 그게 너무 괴롭더라고요.”

실비아는 친자매들이 결핵을 너무 무서워한 나머지 실비아와 뭘 나눠 먹으려고도 하지 않았고, 전처럼 숟가락을 같이 쓰지도 않았다고 말했다.

결핵은 감염자가 기침을 하거나 말을 할 때도 공기로 퍼질 수 있다. 그러나 음식이나 식기를 같이 쓴다고 해서 옮는 병은 아니다.

“다들 겁을 내더라고요. 제가 쓰던 접시는 닦아서 따로 보관했어요. 저만 사용하도록 말이죠. 얼마나 상처가 됐는지 몰라요.”

다행히 실비아가 걸린 병은 약제내성이 아니라 약제감수성 결핵이었다. 약제내성에 비해 치료가 훨씬 쉽긴 하지만 그래도 6개월간 약을 복용해야 한다.

실비아는 걸프 주(州) 말랄라우아에 위치한 기초 의료 시설에서 치료를 받았다. 국경없는의사회는 거기서 결핵 진료소를 운영하고 있다.

치료를 시작해 5개월이 지나자 예전 기운을 많이 회복하게 되었다.

“지금은 일도 하고, 고기도 잡으러 나가요. 사고야자 녹말도 만들고 땔감도 가져 와요. 하고 싶은 일은 다 할 수 있어요. 행동이 자유로워요. 국경없는의사회를 만나 정말 기뻤어요. 좋은 치료를 받고 전과 같은 삶을 되찾게 되었으니까요.”